|

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Session 2025 – Métropole |

SCIENCES

Série générale

Durée de l’épreuve : 1 h 00 – 50 points

Le candidat traite les 2 disciplines sur la même copie

L’usage de la calculatrice avec le mode examen activé est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé

L’utilisation du dictionnaire est interdite

SVT

Durée de l’épreuve : 30 min – 25 points

Le végétal appelé Solanum tuberosum est cultivé pour son organe de réserve souterrain ou tubercule nommé « pomme de terre ». Les pommes de terre constituent un aliment de base essentiel dans de nombreuses régions du monde.

Dans ce sujet, on s’intéresse aux impacts des doryphores (insectes) sur les cultures de pommes de terre.

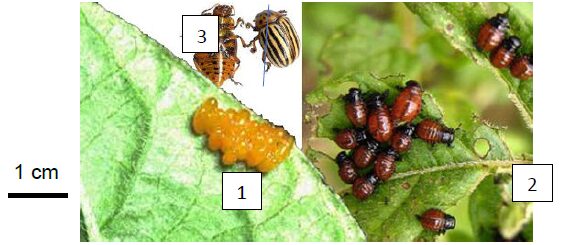

Photographies d’oeufs (1), de larves (2) et de doryphores adultes (3)

Photographies d’oeufs (1), de larves (2) et de doryphores adultes (3)

Source : https://assocjardinsfamiliaux53.e-monsite.com/, consulté le 14/11/2024

Photographie de pommes de terre (tubercules) récoltées dans le sol

Photographie de pommes de terre (tubercules) récoltées dans le sol

Source : https://www.lemonde.fr/, consulté le 14/11/2024

Document 1 : impact des doryphores sur la production de tubercules de plants de pommes de terre

Les larves et les adultes doryphores se nourrissent des feuilles du végétal qui produit les pommes de terre.

D’après académie de Besançon, consulté le14/11/2024

Question 1 (4 points)

À l’aide du document 1, recopier le numéro de la proposition exacte sur votre copie.

L’action des doryphores sur le végétal qui produit les pommes de terre entraîne une :

Proposition 1 – diminution du nombre des tubercules.

Proposition 2 – augmentation du nombre des tubercules.

Proposition 3 – diminution de la masse moyenne des tubercules.

Proposition 4 – augmentation de la masse moyenne des tubercules.

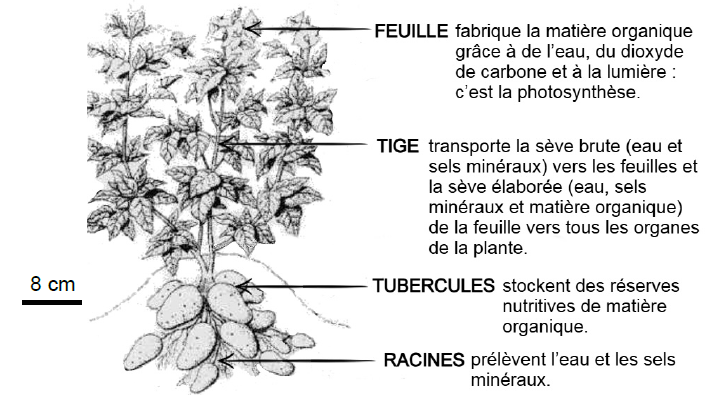

Document 2 : rôles des différents organes d’un plant de pommes de terre

D’après Larousse agricole, 1981

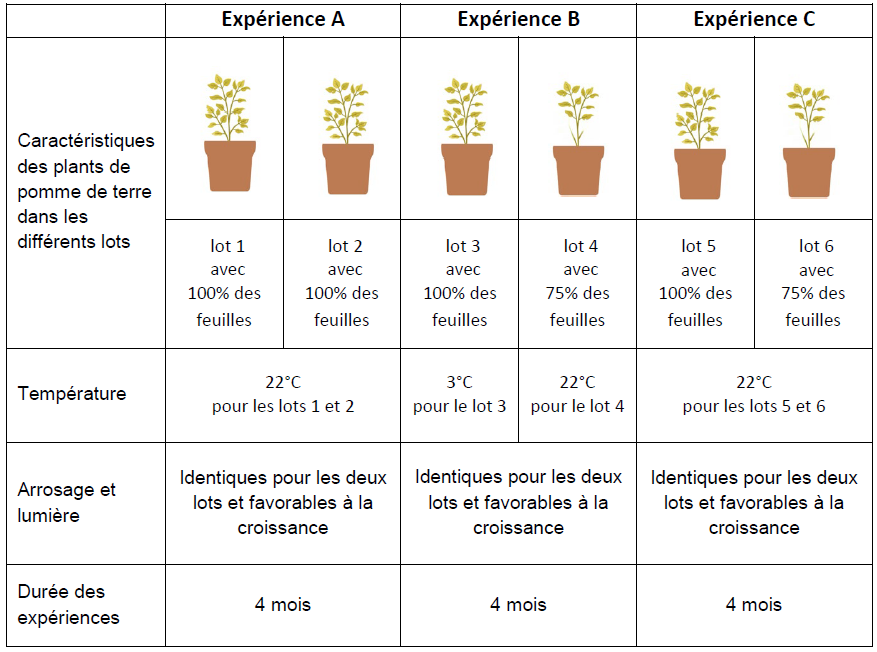

Document 3 : influence de la surface des feuilles sur la masse moyenne des tubercules

Pour simuler l’action des doryphores sur les plants de pommes de terre, des élèves proposent des expériences pour tester l’hypothèse suivante : « plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible ».

Pour diminuer la surface totale des feuilles, il est possible d’arracher des feuilles à la plante (il faut laisser au moins 50% des feuilles pour obtenir des tubercules). On considère que toutes les feuilles ont une surface identique.

Le tableau ci-dessous montre 3 expériences proposées par les élèves.

Chaque lot est constitué de 10 plants de pommes de terre.

Question 2 (12 points)

2a- Parmi les 3 expériences A, B ou C proposées dans le tableau, indiquer l’expérience qui permet de tester l’hypothèse : « plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible ».

Expliquer votre choix.

2b- Chaque expérience a été réalisée avec des lots de 10 plants de pommes de terre.

Expliquer l’intérêt d’avoir utilisé plusieurs plants.

Question 3 (9 points)

À l’aide des documents 1, 2 et 3, expliquer pourquoi la présence d’un grand nombre de doryphores sur les plants de pommes de terre cultivés modifie la masse moyenne des tubercules récoltés par des agriculteurs.

PHYSIQUE – CHIMIE

Durée de l’épreuve : 30 min – 25 points

Les démarches engagées et les essais, même non aboutis, seront pris en compte.

Le 23 avril 2021 le spationaute français Thomas Pesquet a décollé pour sa deuxième mission à bord de l’ISS, la station spatiale internationale.

Lors de cette mission, nommée mission Alpha, il était chargé de mener de nombreuses expériences.

D’après cnes.fr

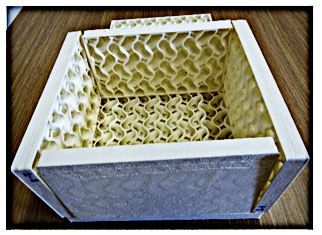

Toute expérience qui s’envole pour l’ISS est empaquetée à l’aide de mousses protectrices. Les expériences Renewable Foam et Edible Foam proposent l’utilisation expérimentale de matériaux de protection réutilisables, biodégradables ou comestibles, pour remplacer les traditionnelles mousses pétrosourcées* inutiles une fois à bord de la station.

Toute expérience qui s’envole pour l’ISS est empaquetée à l’aide de mousses protectrices. Les expériences Renewable Foam et Edible Foam proposent l’utilisation expérimentale de matériaux de protection réutilisables, biodégradables ou comestibles, pour remplacer les traditionnelles mousses pétrosourcées* inutiles une fois à bord de la station.

D’après agences-spatiales.fr

* pétrosourcé : issu de la chimie du pétrole

Question 1 (2 points)

Citer deux avantages des matériaux innovants présentés.

Le recyclage de l’eau dans l’ISS

À bord de l’ISS, un système récupère les eaux usées (transpiration, respiration et urines des astronautes) et les purifie. Une partie de l’eau purifiée est électrolysée : le passage d’un courant électrique dans l’eau aboutit à la formation de dihydrogène gazeux et de dioxygène gazeux. Le dioxygène est alors injecté dans la station pour en renouveler l’air.

Question 2 (6 points)

2a- Indiquer, en donnant un argument, si le dioxygène est un atome ou une molécule.

2b- L’équation de la réaction chimique qui modélise l’électrolyse de l’eau est 2 H2O –> 2 H2 + O2. Choisir parmi les propositions ci-dessous celle qui est correcte.

Justifier ce choix.

P1 : 2 kg d’eau forment 2 kg de dihydrogène et 1 kg de dioxygène.

P2 : 2 kg d’eau forment 0,22 kg de dihydrogène et 1,78 kg de dioxygène.

P3 : 2 kg de dihydrogène et 1 kg de dioxygène forment 2 kg d’eau.

Les matériaux dans l’ISS

L’aluminium est un matériau utilisé dans la fabrication des parois des différents modules de l’ISS du fait de ses propriétés intéressantes, comme par exemple sa masse volumique.

Masse volumique de différents matériaux :

| Matériau | Acier | Aluminium | Titane |

| Masse volumique (en g/mL) | 7,9 | 2,7 | 4,5 |

Pour vérifier la valeur de la masse volumique de l’aluminium, on réalise l’expérience schématisée ci-dessous en utilisant un cylindre d’aluminium.

Question 3 (9 points)

3a- Classer dans l’ordre les cinq étapes de la démarche expérimentale à suivre pour vérifier la valeur de la masse volumique du cylindre d’aluminium.

A. Plonger délicatement le cylindre d’aluminium dans les 50 mL d’eau contenus dans l’éprouvette graduée.

B. Mesurer la masse m du cylindre d’aluminium à l’aide d’une balance.

C. Mesurer le volume V2 de l’ensemble cylindre et eau.

D. Calculer le volume du solide en soustrayant V1 à V2.

E. Remplir l’éprouvette graduée avec un volume d’eau V1 = 50 mL.

3b- En utilisant les mesures de l’expérience précédente, vérifier que la masse volumique ρ du cylindre est bien celle de l’aluminium. Détailler les calculs effectués.

3c- En comparant les données du tableau intitulé masse volumique de différents matériaux, expliquer le choix de l’aluminium pour la fabrication des parois des différents modules de l’ISS.

« 16 levers de Soleil »

Sur Terre, une personne immobile ne peut pas voir plus d’un seul lever de Soleil par jour (soit 24 heures). Lors de sa première mission à bord de l’ISS, la mission Proxima, Thomas Pesquet a participé à la réalisation d’un documentaire intitulé :

« 16 levers de Soleil ».

L’ISS parcourt environ 42 700 km pour effectuer le tour complet de la Terre à une vitesse dont la valeur est constante et égale à 28 000 km/h.

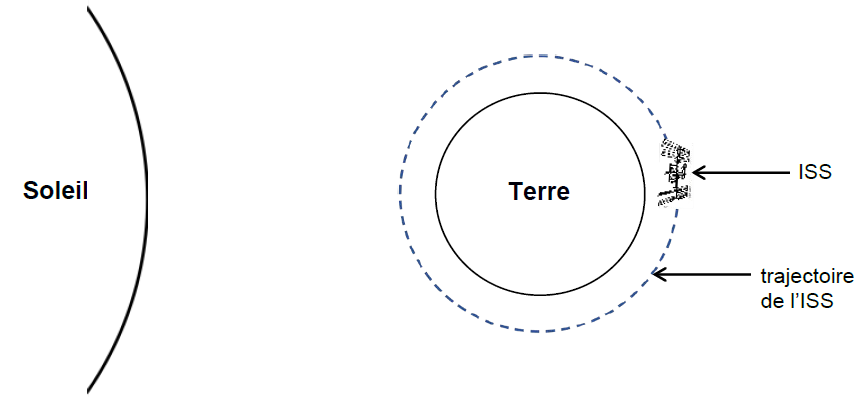

Ce schéma n’est pas à l’échelle.

Question 4 (8 points)

4a- Dans la liste ci-dessous, choisir deux adjectifs et rédiger une phrase pour caractériser le mouvement de l’ISS autour de la Terre. Justifier l’emploi de ces deux

adjectifs.

Rectiligne – Circulaire – Accéléré – Uniforme – Ralenti.

4b- Expliquer, grâce à un raisonnement et des calculs, la signification du titre du documentaire avec Thomas Pesquet : « 16 levers de Soleil ». Détailler les calculs réalisés. Toute démarche, même partielle, sera prise en compte.