|

Bac Général – Session 2025 – Sujet de Spé SVT – Polynésie

|

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.

Insuline et production d’ATP par les cellules musculaires

Un effort musculaire demande une production d’ATP proportionnelle à son intensité.

Cette production se réalise en particulier grâce au glycogène musculaire, stocké à partir du glucose sanguin. L’insuline est une hormone qui joue un rôle essentiel dans l’absorption du glucose de certaines cellules de l’organisme.

| Expliquer comment une insuffisance de la production d’insuline ou l’inefficacité de l’insuline au niveau des cellules cibles peut diminuer la production d’ATP par les cellules musculaires. |

Vous rédigerez un texte argumenté. On attend des expériences, des observations, des exemples pour appuyer votre exposé et argumenter votre propos.

Un chat mâle isabelle

De nombreux chats portent un pelage tricolore noir, roux et blanc, appelé pelage isabelle (en référence à la reine Isabelle de Castille qui, selon une légende, aurait conservé la même robe tout au long du siège de Grenade en 1491-92).

Nemo, un chat mâle Isabelle

| Expliquer comment, chez le chat, le pelage isabelle se met en place chez les femelles et exceptionnellement chez des mâles, comme Némo. |

Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données des documents et les connaissances utiles.

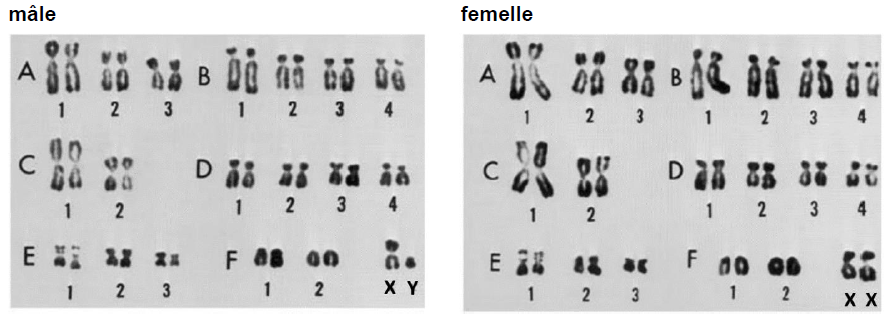

Document 1 : Caryotypes normaux de chats

Les documents ci-dessous présentent les caryotypes de deux chats : mâle et femelle.

Ces caryotypes ne présentent aucune anomalie et appartiennent à deux chats qui n’ont pas les caractéristiques « Isabelle ».

D’après la thèse d’Ambre JARAUD-DARNULT [2015]

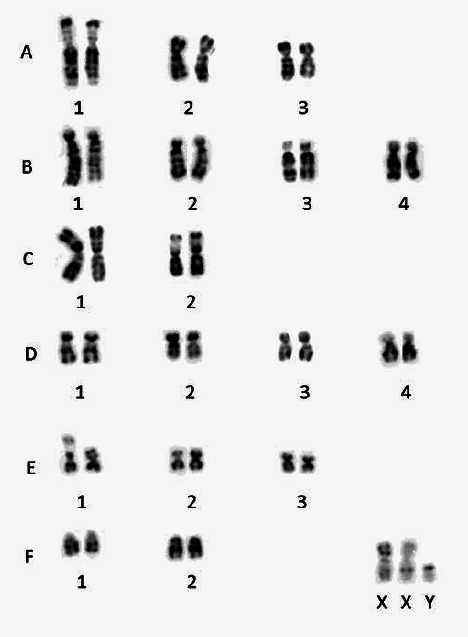

Document 2 : Le syndrome de Klinefelter, un syndrome qui touche de nombreux mammifères

Le syndrome de Klinefelter est une affection qui touche les mâles de diverses espèces de mammifères, dont Felis catus (chat domestique).

Caryotype d’un chat affecté par le syndrome de Klinefelter

D’après Ford et al [1980]

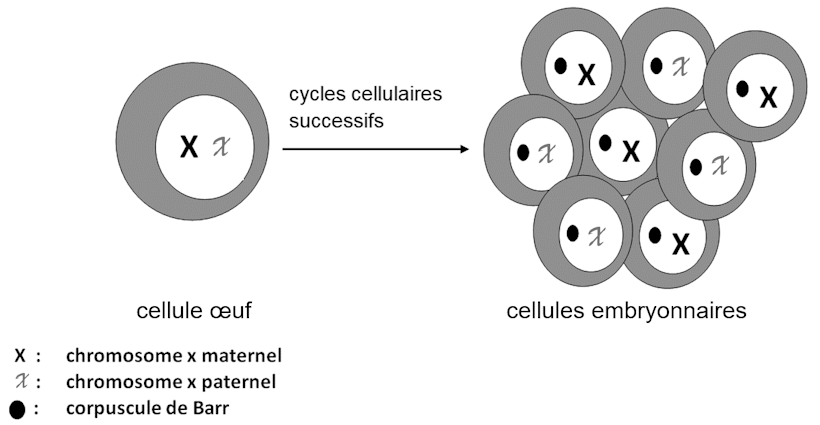

Document 3 : Inactivation des chromosomes X et corpuscules de Barr

En 1948, le canadien Murray Barr découvre dans le noyau de cellules animales issues de femelles, une tache de coloration sombre correspondant à de l’ADN condensé. Il constate que cette tache, appelée corpuscule de Barr, n’est pas présente dans le noyau de cellules issues d’individus mâles (les individus mâles sains ne possédant qu’un seul chromosome X dans chacune de leurs cellules).

En 1961, la britannique Mary Frances Lyon met en évidence que le corpuscule de Barr correspond à un chromosome X inactivé. En effet, l’ADN qui le compose étant en permanence très condensé, il ne peut pas être exprimé. Cette inactivation porte le nom de lyonisation.

Ainsi, ces découvertes expliquent que mâles et femelles n’ont qu’un seul chromosome X actif, bien qu’ils puissent en posséder un ou plusieurs.

Chez les Mammifères, la cellule oeuf, issue de la fécondation, forme, par enchaînement de cycles cellulaires, un embryon dont le nombre de cellules augmente. Au bout de 5 à 6 jours, il compte environ 200 cellules et s’apprète à s’implanter dans la muqueuse utérine.

C’est à ce stade que s’effectue la lyonisation : indépendamment dans chacune des cellules d’un embryon à 2 chromosomes X, un seul, au hasard, est inactivé.

Une cellule embryonnaire est ensuite à l’origine d’un clone de cellules différenciées.

L’inactivation du chromosome X persistera donc dans toutes les cellules qui seront issues de cette cellule embryonnaire.

Document 4 : La détermination des colorations du pelage chez le chat

La coloration d’un poil dépend des pigments qu’il contient. Ceux-ci sont fabriqués par les cellules de la peau : les mélanocytes, puis sont exportés vers les poils.

Ces pigments, appelés mélanines, se subdivisent en deux grandes catégories :

– les eumélanines, foncées, de couleur noire ;

– les phéomélanines, plus claires, de couleur rousse.

L’absence de pigments provoque le développement de poils blancs (ne possèdant aucune mélanine). La présence des deux pigments provoque le développement de poils noirs.

Deux gènes sont impliqués dans l’expression du phénotype « couleur du poil » : le gène « Roux » et le gène « White Spotting ».

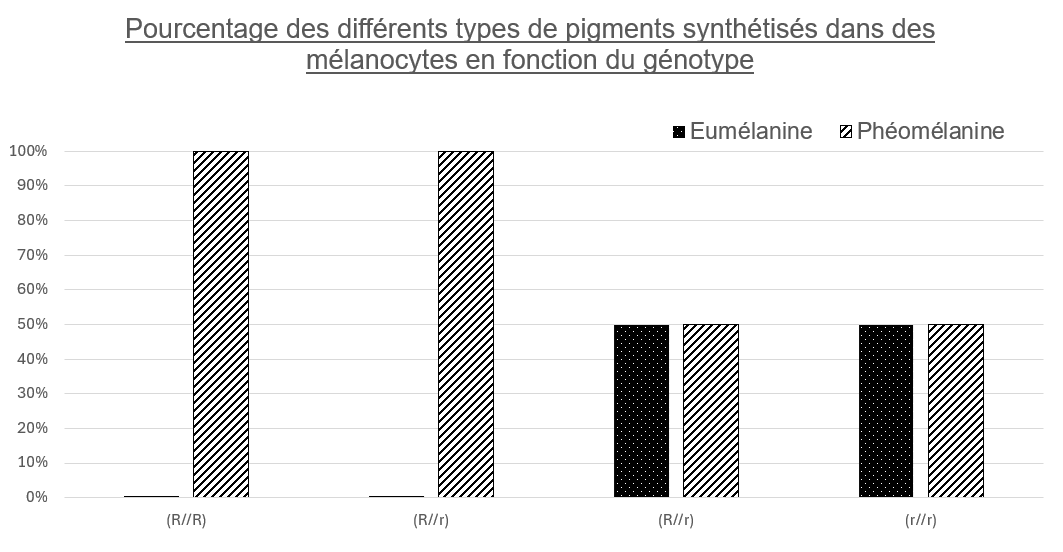

Le gène « Roux »

Le gène « Roux » est porté par le chromosome X. Il existe sous deux versions alléliques R et r. On évalue le pourcentage des différents pigments produits chez des chats mâles dont le caryotype est équivalent à celui du document 2.

– ![]() : Si lyonisation du chromosome X portant r.

: Si lyonisation du chromosome X portant r.

– ![]() : Si lyonisation du chromosome X portant R.

: Si lyonisation du chromosome X portant R.

d’après www.elevage-du-chat.fr et thèse d’Ambre JARAUD- DARNAULT [2015]

Le gène « White Spotting »

Le gène « White Spotting » est autosomal. Il existe sous deux versions :

– l’allèle S, dominant, permet la présence de taches blanches sur le pelage, plus ou moins importantes, en empêchant les mélanocytes de coloniser toute la surface de la peau, au stade foetal ;

– l’allèle s, récessif, n’empêche pas les mélanocytes de coloniser toute la surface de la peau.